钱学森院士

在中国历史舞台上,活跃着无数传奇人物,钱学森就是其中一个。

我们从小听着科学家们的故事长大,似乎每一位科学家都有一个明确的定义,爱因斯坦是物理学家,门捷列夫是化学家,陈景润是数学家……但是说起钱学森,很多人却无法迅速给出一个明确的答案。

钱学森是我国火箭、导弹事业和航天事业的奠基人,在新中国“两弹一星”的科学家团队中,他是全盘运筹的首席科学家。因此,人们更愿意称他为“战略科学家”“百科全书式科学家”。新华社曾赞扬他为“中国共产党的优秀党员,忠诚的共产主义战士,享誉海内外的杰出科学家和中国航天事业的奠基人”。

今年的12月11日,是钱学森诞辰110周年纪念日,就让我们在这个特殊的日子里,一起来了解一下,这位在辛亥革命炮火中诞生的“红色科学家”究竟有着怎样传奇的一生。

千古家风未肯低

1911年12月11日,钱学森出生于上海,祖籍浙江省杭州市。

“东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华。”

杭州自古以来就是繁华富庶之地,而“钱”之一姓对杭州而言更是有着非同一般的意义。

这就要从五代十国的吴越国国王,钱镠说起。这位“钱王”重视农桑,修筑河塘,开拓海运,发展商贸,为杭州成为今天的“人间天堂”“丝绸之乡”奠定了基础。

我国数千年的文明史上,有无数杰出人物涌现,不过,很多人的故事都消逝在漫长的岁月长河中,而钱镠至今仍为人津津乐道的原因,除了有形的政绩,更重要的还要数人才辈出的钱氏子孙。但看近现代的钱王后裔,就有著名学者钱穆、钱玄同、钱钟书,外交家钱其琛,水利专家钱正英,书画家钱君甸等。为新中国科学事业做出卓越贡献的“三钱”(钱学森、钱伟长、钱三强)也均为钱王后裔,其中,钱学森是吴越王钱镠的33代世孙。

钱学森故居“科学家精神培育基地”

钱氏家族之所以能够长盛不衰,离不开其耕读传家的传统。钱王家训中,“爱子莫如教子,教子读书是第一”的劝诫,至今仍被很多人奉为至理名言。钱学森的父亲,钱均夫曾说:“我们钱氏家族代代克勤克俭,对子孙要求极严,或许是受袓先家训的影响吧!”在这样的家庭氛围中,钱学森从小就受到了良好的教育,不仅成绩优异,而且多才多艺,对绘画和音乐都很在行。

西方求学,少年成名

现在,人们都称钱学森为中国的“导弹之父”和“航天之父”,但很少有人知道,他当年考取国立交通大学就读的是机械工程系。然而安稳平静的大学生活并不长久,1932年,日军对上海的大肆轰炸让年仅21岁的钱学森意识到,中国必须拥有强大的航空工业才不会遭受这样的屈辱。

1934年8月,刚毕业于国立交通大学机械工程铁道机械工程门的钱学森就前往当时的首都南京,参加当时一年一度的清华大学留美公费生考试。令人意外的是,一向成绩优异的钱学森却遭遇了“滑铁卢”,擅长的数学甚至不及格,唯独“航空工程”这门课获得了87分的高分。

钱学森在“航空工程”方面的突出表现,引起了时任清华大学理学院院长兼物理系主任叶企孙的关注,他认为钱学森有志于“航空工程”的学习,于是决定破格录取。叶企孙不仅是一位优秀的物理学家还是一名杰出的教育家,许多著名科学家,如邓稼先、朱光亚、王大珩等都出自他的门下,因此,他一直被人们誉为“培养大师的大师”。而这位大师虽然没有直接教过钱学森,却算得上是钱学森人生中的伯乐。

在美留学期间的钱学森

在美留学期间,钱学森仅用一年时间就获得了飞机机械工程硕士学位,随后他将自己的专业方向由飞机机械工程转至航空理论,前往位于加州理工学院的美国航空理论研究中心学习,并在那里遇到了对他影响深远的另一位大师——航空动力学专家冯·卡门教授。

“1936年的一天,钱学森来看我,征询关于进一步进行学术研究的意见。这是我们的第一次见面。我抬头看见一位个子不高、仪表严肃的年轻人,他异常准确地回答了我所有的问题。”

冯·卡门晚年写的回忆录时,专门用一个章节记述自己这名来自中国的学生,如书中所言,钱学森敏捷的思维给他留下了深刻印象。

“Mr.钱,希望你到加州来,到这里来。你在这里可以得到你所需要的知识。我相信我们会合作得很好。”这次见面之后,冯·卡门毫不犹豫地向年仅25岁的钱学森抛出了橄榄枝。就这样,钱学森从麻省理工学院转投至冯·卡门麾下,开始攻读博士学位。

加州理工学院一直将创新视作教育的核心价值,也对钱学森产生了深远的影响。因为自制火箭是一件相当危险的工作,所以当时的人们将冯·卡门指导的一个火箭研究小组戏称为“自杀俱乐部”,钱学森作为“自杀俱乐部”中的一员,和其他成员合作,成功发射了几枚试验性火箭。这一举动引起了当时正与纳粹德国进行军事科研竞争的美国军方的注意,也为钱学森日后从事火箭、导弹领域的研究提供了契机。

获得博士学位之后,在导师冯·卡门的争取下,钱学森拿到了安全许可证,获准参与美国海陆空三军、国防部、科学研究发展局的一系列军事机密工作,在美国的火箭研制工作中做出了重大贡献,不仅当上了麻省理工学院最年轻的教授和加州理工学院喷气推进中心主任,还成为了世界一流的火箭、导弹专家。

五年归国路

尽管在美国的学习和事业发展都十分顺利,但钱学森始终牢记自己中国人的身份,从来没有在美国定居的想法,如他所言,“前三四年是学习,后十几年是工作,所有这一切都是在做准备,为了回到祖国后,能为人民做点事。”他也身体力行地践行着自己的诺言,在美20年期间没有存过一美元的保险金。

1949年底,钱学森得知新中国成立,认为机会到了,准备处理完美国未了的工作就回到祖国去。然而,当时的美国海军次长金贝尔在得知钱学森即将回国的消息后,立刻出面阻拦,并给移民局打电话表示“他知道所有美国导弹工程的核心机密,一个钱学森抵得上五个海军陆战师,我宁可把这个家伙枪毙了,也不能放他回红色中国去。”

为了阻止这位优秀的火箭专家回国,美国军方想出的办法是指控他为共产党人。1950年6月6日,两名陌生人突然闯入钱学森加州理工学院的办公室,并宣称有足够的证据表明钱学森是美国共产党党员,并对他进行了盘问。当时正值美苏冷战,美国政府掀起了大规模的反共排外运动,大量科研工作者被诬陷为共产党和间谍网成员。

1950年11月,钱学森在美国移民局的听证会上

由于钱学森参与过的多项工作涉及美国国防核心机密,并参与过由美国共产党领导的学习小组,学习了恩格斯的《反杜林论》,尽管那个学习小组并非美共组织,美国当局依然认定钱学森为共产党员,并把他列入了黑名单。随后,钱学森因为在受审时拒绝揭发自己的朋友,被吊销了安全许可证,并被禁止从事一切与美国军事机密相关的研究工作,还一度被移民规划局拘禁。

远离机密研究工作之后,钱学森的生活并没有恢复正常,每天都有陌生电话打入,通信和外出都处于特务的监视下,每个月还必须到当地移民局报到。这种与软禁无异的生活,钱学森一过就是5年,在此期间,他辞去了一切职位,完成了长达40万字的《工程控制论》。

钱学森能够度过那段艰难的岁月,离不开两个人的支持,那就是钱学森的父亲钱均夫和夫人蒋英。

得知独子在美国遭到软禁,钱均夫并没有被吓倒,而是写信勉励他:“吾儿对人生知之甚多,在此不必赘述。吾所嘱者:人生难免波折,岁月蹉跎,全赖坚强意志。目的既定,便锲而不舍地去追求;即使弯路重重,也要始终抱定自已的崇高理想。相信吾儿对科学事业的忠诚,对故国的忠诚;也相信吾儿那中国人的灵魂永远是觉醒的……”当时已经是著名音乐家的蒋英,也暂时放弃自己的事业,全力支持丈夫的选择。

“我所能做的事就是离开。”

美国当局的阻挠加快了钱学森离开美国的步伐,家人的支持也让钱学森归国的意志更加坚定。

皇天不负有心人,1955年5月,钱学森终于找到一个向祖国求助的机会。这一切都要得益于钱学森每日读报的习惯,在五一劳动节观礼者的名单中看到了一个熟悉的名字——陈叔通。这位陈叔通先生是钱学森的杭州同乡,与钱学森的父亲亦师亦友,于是,钱学森决定给陈叔通写信,报告自己被美国居留,归国有难的困境,向中国政府寻求帮助。

为了让信件能够顺利寄出,钱学森进行了缜密的计划,信件写好后由妻子蒋英用左手模仿儿童的笔迹,写下比利时妹妹家的地址,设法避开特务的耳目之后,将信件投进了商场的邮筒中。

信件几经辗转,最终由陈叔通先生转交到周恩来总理手中。钱学森的这封信在中美大使级会谈中发挥了重要作用,通过一番艰难的交涉,美国方面最终无奈同意钱学森回国。

钱学森带着家人登上了“克利夫兰总统”号,开始自己的回国之旅

1955年9月17日,钱学森终于在美国洛杉矶港口登上了归国的轮船,并于当年10月8日,回到了阔别已久的祖国。

十年两弹成

“火箭专家钱学森返回红色中国”成为了轰动一时的新闻话题,加州理工学院院长杜布里奇得到钱学森回国的消息后,意味深长地说:“钱学森回国绝对不是去种苹果树的。”

世界一流的火箭专家回国,当然不是为了“种苹果树”。

1955年1月,美国国会参议院通过《美台共同防御条约》,提出“台湾海峡安全受到威胁时”,他们有权使用原子弹。

面对美国的核讹诈,毛泽东的回答是:“发展我们自己的原子弹”。

要研制原子弹和导弹,最重要的就是人才,于是当时的国家领导人把关注的目光投向了钱学森,这位著名的火箭、导弹专家。

1955年10月28日,钱学森(左一)到达北京受到中国科学院副院长吴有训等的迎接

回到祖国的怀抱之后,钱学森受到了热烈欢迎,随后他入职中国科学院,全身心投入到新中国“两弹一星”的宏伟事业中。1956年2月制定的《1956年一1967年科学技术发展远景规划纲要》,确定了57项国家重要科学技术任务,钱学森不仅了担任科学规划综合组组长,并与王弼、深远、任新民等人合作,完成第37项“喷气和火箭技术”。

“中国人怎么不行?外国人能搞的难道中国人不能搞?中国人比他们矮一截?”秉持着这样的信念,钱学森大刀阔斧地开始了自己的导弹事业,取得了卓著的成绩。

1956年10月8日,钱学森被任命为中国导弹研究机构——第五研究院的院长;1960年2月19日,我国第一枚液体燃料探空火箭成功发射,射程8千米;1960年11月5日,我国第一枚导弹,“东风一号”试验成功。然而,科研的道路不可能一帆风顺,钱学森顶住“东风二号”首发失败的压力,用4年的时间成功发射“东风二号”,将射程从“东风一号”的550.407千米提升至1000千米。并在超级大国的核威胁和不容乐观的政治环境下,顶住多方压力带领团队完成了核导弹的研制。1966年,我国第一枚核导弹试射成功。

1966年10月,钱学森协助聂荣臻组织实施了我国首次核导弹试验,获得圆满成功

国外评论家曾说,“由于钱学森的归来,使红色中国的‘两弹一星’,提前了20年。”

心怀逸兴壮思飞,终上青天揽明月

与此同时,钱学森还是中国航天事业的拓荒者和奠基人,许多人不知道的是,“航天”一词,就是由钱学森首创,在此之前,国内普遍采用的是“宇航”一词。钱学森从毛泽东主席的诗句“坐地日行八万里,巡天遥看一千河”中得到启示,提出将人类在大气层之外的飞行称为“航天”;而大气层之内的飞行则应该叫做“航空”。现在,“航天”一词已经成为中国官方的正式名词。

“两弹”齐备之后,下一个目标就是“一星”,也就是人造地球卫星。1965年,国家批准了我国第一颗人造卫星规划方案,人造地球卫星除了卫星本身,能够把卫星送上太空的强有力的火箭也是必不可少的。身为火箭专家的钱学森当仁不让,承担了运载火箭“长征一号”的研制任务。

不仅如此,钱学森还慧眼识英才,推荐“敢干事,会干事”的孙家栋担任人造卫星的总体设计。

“东方红一号”人造卫星

1969年4月24日,中国第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功,为新中国的“两弹一星”事业添上了那颗宝贵的“星”。

对于中国的卫星事业,钱学森提出了三步走的战略构思:能上去,能回来,占领同步轨道。按照钱学森的规划,中国在1975年成为了世界上第三个能够自行研发并发射返回式卫星的国家。

在钱学森的运筹帷幄之下,中国敲开了太空的大门,之后,经过30年的积累与跨越,2003年,长征二号F火箭运载的神舟五号飞船进入太空,中国第一位航天员杨利伟圆了国人几千年来的飞天梦。这一闪光时刻也是钱学森期盼多年的,终于在他的有生之年到来了!

时年92岁高龄的钱学森,激动地写道:“热烈祝贺神舟五号发射成功,向新一代航天人致敬!”

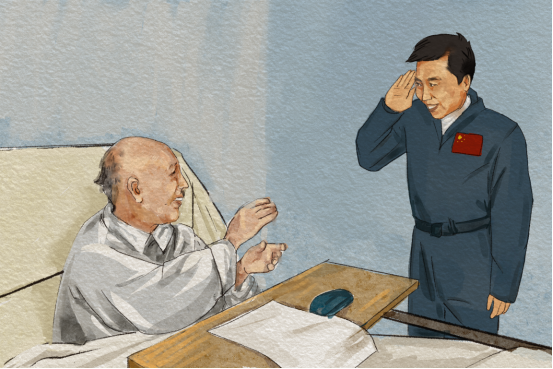

2003年,杨利伟专程来到钱学森家中向老人报到

尽管钱学森在世时,一直谦虚地表示,新一代航天人干的事情比自己干的要复杂,他们已经超越了自己。但是在所有航天人心中,钱学森永远是中国航天的精神泰斗和精神象征。

我的归宿在中国

旅居异国二十年,种种经历造就了一个热忱的中国共产党员。

1955年,钱学森回国途中,就有记者向他发问:“你究竟是不是共产党员?”

当时的钱学森回答:共产党员是无产阶级的先进分子,我还没有资格当一名共产党员呢!

回国之后,钱学森终于能遵从内心的声音:我要成为一名中国共产党员。

1958年初,钱学森像中国科学院党组书记张劲夫提出申请,要求加入中国共产党。1959年1月5日,钱学森被接受为中国共产党预备党员,1959年11月12日,力学所所办支部大会一致通过钱学森转正,从此,这位杰出的科学家正式成为中国共产党的一员。

另外,钱学森还做出了一个在外人看来匪夷所思的举动:主动申请降为国防部第五研究院的副院长。钱学森在仕途升迁的道路上反其道而行之,他这样做并不是为了表现自己,而是为了减少行政事务,以便于专心从事研究方面的工作。

加入中国共产党,主动申请由正转负,都是钱学森人生道路上的重要节点,对祖国的热爱让他有了坚定的政治信念,在中国共产党的领导下,为共产主义事业奋斗终生。

老当益壮,宁移白首之心

钱学森不仅有着非凡的科研成就,还十分注重创新人才的培养,善于从年轻一代中发现栋梁之才。受他举荐成为“东方红一号”总体设计师的孙家栋,在中国人造卫星方面和航天方面做出了巨大贡献,并于2003年成为中国探月工程的总设计师。

孙家栋曾说,自己是钱学森的学生,自己做的每一件工作都是在钱学森的指导下完成的。

除了孙家栋,“长征一号”运载火箭总设计师任新民,中国载人航天工程总设计师王永志等许许多多科技创新人才,都是由钱学森一手提拔的,这才有了中国“两弹一星”和载人航天的辉煌成就。

2005年3月29日,94岁高龄的钱学森与身边的工作人员进行交谈时,还着重提出了科技创新人才培养的问题:“我们一定要“培养会动脑筋,具有非凡创造能力的人才,回国以后,我觉得国家对我很重视,但是社会主义建设需要更多的钱学森,国家才会有大发展。我今年已90多岁了,想到中国长远发展的事情,忧虑的就是这点。”

从1934年,叶企孙先生“不拘一格降人才”,到钱学森慧眼识英才,为新中国找到许许多多的“钱学森”,我们可以看到一种伟大、无私的精神在科研人之间代代相传。

2009年10月31日上午8时6分,钱学森走完了他98年的人生历程。消息传出,举国震惊,民众纷纷涌向北京的航天大院,寄托哀思的花圈不到一天半的时间就堆满了四间灵棚。

在生命的最后几年,钱学森的健康状况日益恶化,最后甚至被疾病困在轮椅和病床上,无法自由走动,但他依然以敏捷的思维和顽强的意志力关注着时代的步伐和国家的命运,在生命的最后时刻,他发出了震撼教育界的“钱学森之问”:为什么我们的学校总是培养不出杰出人才?

“我的事业在中国,我的成就在中国,我的归宿在中国。”

钱学森一生都在用自己的实际行动,践行着这三句看似简短却无比厚重的誓言,用自己敏捷睿智的才思,宽广的胸襟和高尚的爱国热情,在红色的中国写出了一个名为奇迹的故事。

钱学森的成就足以让中国人民铭记千秋万代,他的精神也必定会在神州大地上世代相传。

作者:和卓琳

文字审核:柏双玲

科学性审核:卜勇 中国科技新闻学会秘书长助理、理事

参考资料:

《钱学森传》上海交通大学出版社 叶永烈著

《蚕丝——钱学森传》中信出版社 张纯如著

《钱学森同志生平》新华社

本文来自:中国数字科技馆

特别声明:本文转载仅仅是出于科普传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或其它相关事宜,请与我们接洽。

[责任编辑:刘兴飞]

京公网安备11010502039775号

京公网安备11010502039775号